Fehler sind erlaubt – kosten nicht Kopf und Kragen.

- von Martin Nowak

1 und 1 ist zwei, 2×2 ist vier, die Hauptstadt der Mongolei ist Ulan Bator, das haben wir alle in der Schule gelernt, das ist richtig.

Immer dann, wenn wir die Null und die Eins, den Sinnzusammenhang, die Kausalität verlassen, wird es schwierig mit richtig und falsch und mit dem Umgang mit Fehlern. Viele Zustände verlassen den Zustand der Kausalität, dem eindeutig zuordenbaren Sinnzusammenhang zwischen Ursache und Wirkung. Planen wir heute eine Reise z.B von Mannheim nach Berlin, stehen uns die Bahn, das Flugzeug, das Auto, das Fahrrad, das Motorrad, das Schiff oder sogar die eigenen Beine als Fortbewegungsmittel zur Verfügung. Bei der Entscheidung, wie ich reisen werde, gibt es kein richtig oder falsch, allenfalls ein sowohl als auch. Unsere Entscheidung wird von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst, schnell oder langsam, teuer oder preiswert, ökologisch vertretbar und nachhaltig oder nicht. Hierbei wird deutlich, dass uns unterschiedliche Alternativen zur Verfügung stehen, für die wir uns entscheiden können oder müssen.

Diese Entscheidungen müssen für den Einzelnen wie für Organisationen einen Sinn machen.

Ein erster Schritt muss also sein, dass wir eine positive Grundhaltung zu Entscheidungen und Entscheidungsprozessen entwickeln können, das auch dürfen und wollen. Organisationskulturen, die auf Vertrauen und Selbstverantwortung zu den Mitarbeitern basieren, tun sich hierbei leichter als Organisationskulturen, die auf Kontrolle und Regularien achten und diese in den Vordergrund stellen. Hier kommt den verantwortlichen Führungskräften die herausfordernde Aufgabe zu, eine positive Fehlerkultur zu implementieren.

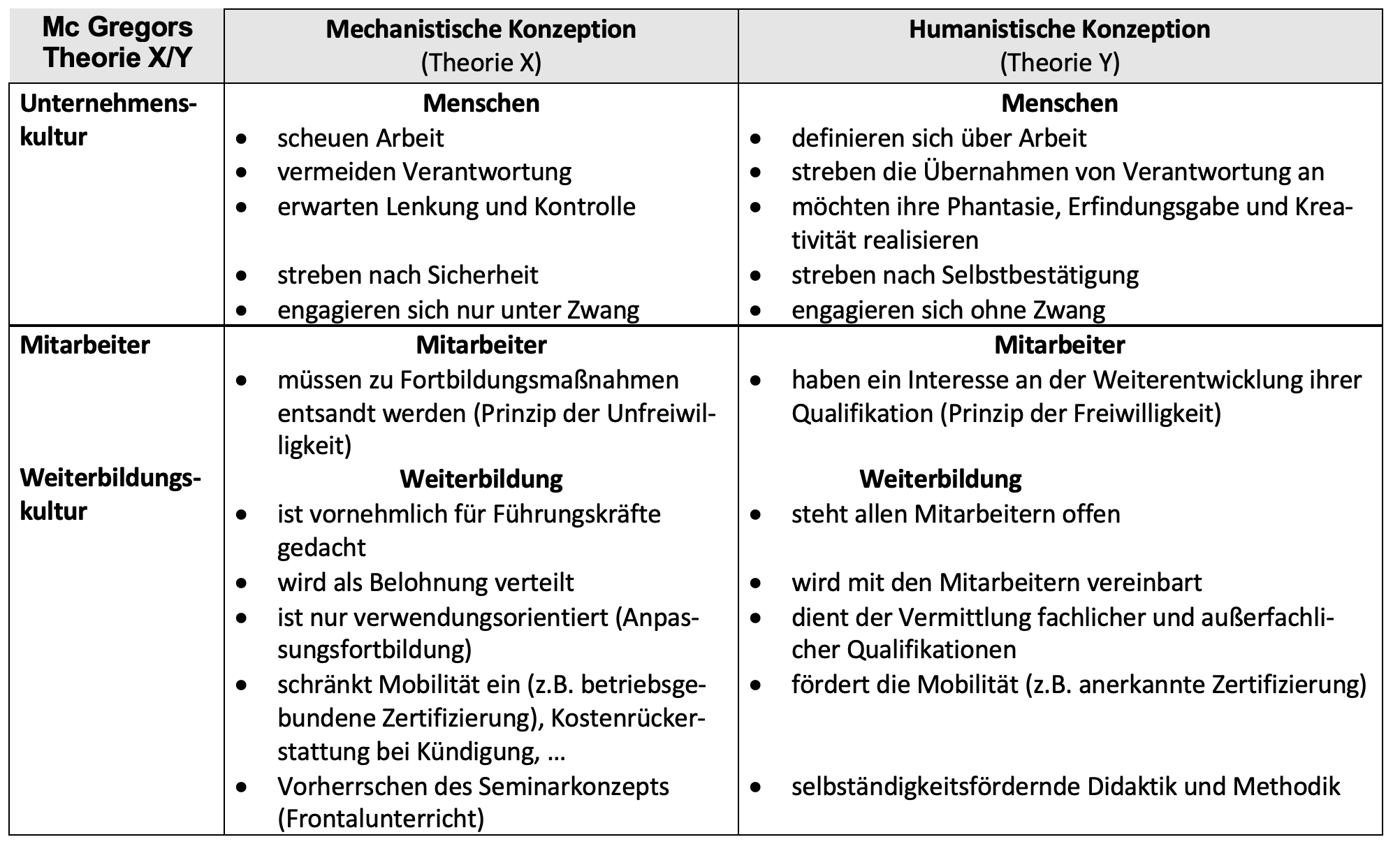

Unterstützend ist die Theorie X/Y von Dougles McGregor (1960), die hier zwei Menschenbilder gegenüber stellt:

Entscheidend dabei sind die Intensität und die Auswirkung von Fehlern. Sind wir im Bereich der Luftfahrt, wird schnell deutlich, dass wir eine andere Vorbereitung und einen anderen Umgang mit Fehlern lernen müssen und das auch können als in Bereichen, wo kein unmittelbarer Einfluss auf Gefahren für Leib und Leben, auf die Gesundheit und auf die Umwelt besteht.

Für beide Situationen gilt jedoch, dass wir unsere Haltung und unsere Einstellung zu Fehlern entwickeln können und Übungssituationen für diese höchst unterschiedlichen Situationen schaffen. Hochkomplexe Flugsimulatoren tragen dazu bei, dass Piloten den Ernstfall üben und lernen, diesen in realen Situationen zu beherrschen. Simulationen von realen Geschehnissen wie z.B. von Produktionsprozessen ermöglichen anzunehmende Ist-Situationen zu trainieren und für die Echtsituation die erforderlichen Kompetenzen zu erwerben. Vielfältige Anwendungen der Automatisierungstechnik und der Digitalisierung werden so in Labor-Konstellationen auf ihre praktische Anwendung getestet. Die betroffenen Mitarbeitenden erwerben damit ihre persönliche Sicherheit und das Vertrauen in ihr eigenes Tun. Vertrauen und Sicherheit werden durch dieses Üben und Anwenden systematisch gefördert und entwickelt. Gepaart mit einem eigenreflektorischen Handeln, was passt in passenden Situationen, was und was nicht ist mein Beitrag dazu, ermöglicht einen hohen, ausgesprochen flexiblen Einsatz von Wissen und Ressourcen. Dies nicht nur auf der technologischen Seite, sondern genau so ausgeprägt und entscheidend für die zwischenmenschlichen Prozesse, für die Kommunikation und für die Zusammenarbeit.

Trotz alledem werden Fehler passieren und die Frage ist, wie wir mit diesen Ereignissen positiv und kreativ umgehen. Für Mitarbeitende, für Kollegen und für Vorgesetzte gilt:

- Wir tolerieren Fehler und sprechen sie offen an

- Wir übernehmen Verantwortung für Fehler

- Wir analysieren die Situation, was ist geschehen?

- Was machen wir beim nächsten Mal anders, wie ändern wir unser Vorgehen und unsere Verhaltensweisen?

- Wir lernen aus dem alten Verhalten, würdigen die Fehler und gestalten weiter mit vollem Elan (Aus Fehlern wird man klug)

Diese fünf Schritte beschreiben eine positive Fehlerkultur und den Weg dahin.

Spielt man mit den Aussagen: „Jedes Verhalten eines Individuums hat für das Individuum eine positive Absicht“ und „Jeder Mensch tut das Beste, was er in der jeweiligen Situation kann“ erweitert man den kreativen Umgang mit Fehlern hin zu der Dimension einer zu schaffenden positiven Fehlerkultur. Wir gestalten damit eine Atmosphäre, die frei von Wertungen und Zuordnungen ist, die mehr Wahlfreiheiten im Sinne des ethischen Imperativs nach Heinz von Förster (1973) zulässt. „Tue alles was du tust, um die Anzahl deiner Wahlmöglichkeiten zu erhöhen“.

Seminar: Feler sint erlaupt

Im Rahmen eines Change Projektes einer sehr großen Non-Profit Organisation wurde ein Seminar zu dem Thema entwickelt. Die Schwerpunkte des Seminars waren:

- Fehler und Scheitern als Lernprozess erkennen und akzeptieren

- Fehler und Scheitern als kreative Chance nutzen

- Komplexe und unübersichtliche Prozesse in Organisationen erkennen und passende Entscheidungen treffen

Die Resonanz auf dieses Seminar aus der Organisation heraus war mehrdeutig, tendenziell zu „Wir machen keine Fehler“ und „das haben andere nötig“, so die Aussagen der Hierarchen. Die Rückmeldungen aus den Reihen der Teilnehmenden „das sollten wir tun“ und „das bringt uns weiter“.

Deutlich aufgeschlossener zeigten sich Unternehmen aus dem produzierenden, forschenden und aus dem Dienstleistungsbereich. Hintergrund dafür scheinen die vielfältigen Aktivitäten aus den kontinuierlichen Verbesserungsprozessen, dem Qualitätsmanagement und der Personal- und Organisationsentwicklung zu sein. Die Wechselwirkungen dieser Entwicklungsprozesse, das lebensbegleitende Lernen der Beteiligten sind der Humus für eine beständige Lernkultur.

Fazit:

Die Schaffung einer positiven Fehlerkultur ist eine lohnende Investition in die Zukunft einer Organisation. Der kreative Umgang mit Fehlern unterstützt ein Klima einer vertrauensvollen Zusammenarbeit, der die individuellen Potenziale aller Mitarbeitenden fordert und fördert. Sichtbare Kennenzeichen einer positiven Fehlerkultur sind:

- Mitarbeitende haben Mut zu Veränderungen und beteiligen sich

- Mitarbeitende probieren und entdecken Neues und ungewohntes

- Mitarbeitende haben einen positiven Zugang zu komplexen und herausfordernden Aufgaben

- Mitarbeitende stehen zu Ihrem Unternehmen, haben eine hohe Identifikation

- Mitarbeitende treffen selbständig Entscheidungen und schauen in die Zukunft

- Mitarbeitende dürfen Fehler machen

Sicherheitskultur messen: Kennzahlen & Methoden

Konflikte in Team lösen: Die Klärungshilfe